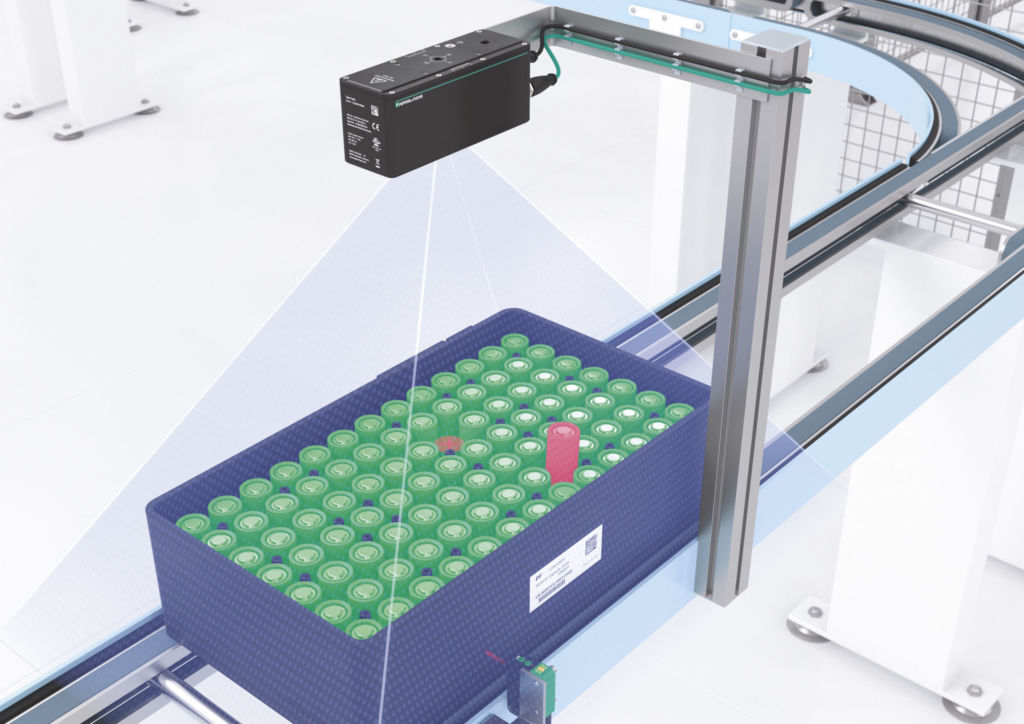

Wie das Zusammenspiel der einzelnen Bereiche funktioniert, wird am Beispiel der Batteriefertigung deutlich. Der Lithium-Ionen-Akku ist ein zentrales Element von Klimaschutz und Dekarbonisierung. Mit seiner alltäglichen Präsenz ist er inzwischen – technisch nicht ganz korrekt – zum Synonym der ´Batterie´ geworden und wird meistens als solche bezeichnet. Das gilt auch in der Industrie, die weltweit mit Hochdruck am Ausbau der Kapazitäten für die Batteriefertigung arbeitet. Die Herstellung der Energiespeicher mit großer Ladungskapazität ist nicht nur komplex, sondern stellt auc hhohe Anforderungen an die Qualität der zahlreichen Prozessschritte. Sie reichen von der Herstellung der Elektrodenfolien bis zum Versiegeln der zusammengefügten Batteriemodule. Hier soll der Einsatz von optischen Sensoren bei der Zusammenstellung dieser Module aus den bereits gefertigten Batteriezellen näher betrachtet werden.

Multi-Code-Lesung

Eine meist zweistellige Anzahl dieser zylindrischen Zellen wird zu einem Batteriepack zusammengestellt. Dabei wird anhand von Codes auf jeder Zelle die Anzahl der vorhandenen Elemente erfasst sowie eine individuelle Identifikation für die Qualitätssicherung und die Rückverfolgbarkeit festgehalten. Dafür müssen zahlreiche Codes gleichzeitig gelesen werden, häufig bei hohem Durchsatz und großer Prozessgeschwindigkeit. Die Codes sind oft sehr klein und auf gewölbten Oberflächen aufgebracht. Der Codeleser muss also in der Lage sein, zugleich ein großes Lesefeld zu erfassen und mit hoher Auflösung auch sehr kleine Codes zuverlässig zu erkennen. Die VOS-Vision-Sensoren können bis zu 64 Codes gleichzeitig erfassen. Die Multi-Code-Lesung funktioniert zuverlässig auch bei sehr kleinen Codes und hohem Tempo. Ein Fehlen von Zellen wird sofort erkannt; bei einer Fehllesung steht ein Fehlerbild zur Verfügung. Der Sensor erfasst auch die Qualität der Codes und gibt bei ungenügender Codequalität ein entsprechendes Signal aus.

Positionskontrolle

Die Zellen werden anschließend aufrecht nebeneinanderstehend, wie Flaschen in einer Getränkekiste, zu einem Batteriepack zusammengefügt. Vor der Weiterverarbeitung wird überprüft, ob alle Zellen gerade ausgerichtet und ohne Überstand angeordnet sind. Die Kontrolle findet im laufenden Prozess und vollautomatisch statt, während die noch offenen Batteriepacks sich zügig auf einem Förderband oder einer Rollenbahn bewegen. Diese Aufgabe wird von Vision-Sensoren der Serie SmartRunner erledigt. Dafür sind grundsätzlich zwei Varianten des Gerätetyps geeignet. Der SmartRunner Matcher erfasst mit seiner 2D-Lichtschnittsensorik eine Konturlinie der angeordneten Zellen. Die dritte Dimension wird durch die Bewegung hinzugefügt. Der SmartRunner Explorer 3D erstellt dagegen mittels seiner Stereo-Vision-Technologie ein hochaufgelöstes 3D-Punktwolkenbild des gesamten Messbereichs, in dem das Zielobjekt auch ohne Bewegung in allen benötigten Details abgebildet wird.

Kleberaupenprüfung im Fertigungstakt

Das Batteriepack wird nun in einer Wanne platziert und mit elektrischen Anschlüssen versehen. Die Wanne soll die stromspeichernden Elemente unter anderem vor Feuchtigkeit und Korrosion schützen. Sie wird verschlossen und mit einem aufgeklebten Deckel hermetisch versiegelt. Zugleich muss sie aber auch die unverzichtbare Wärmeableitung gewährleisten. Daher wird auf der Innenseite, vor dem Einbringen des Batteriepacks, eine Wärmeleitpaste aufgetragen. Diese beiden Vorgänge sind technisch identisch: Der Klebstoff und die Paste werden von einem Roboterarm durch eine Düse in Raupenform an den entsprechenden Stellen aufgetragen. Natürlich soll die Raupe gleichmäßig geformt sein und darf keinerlei Unterbrechungen aufweisen. Zugleich soll das Material so sparsam wie möglich verwendet werden. Insbesondere die Wärmeleitpaste ist nicht nur teuer, sondern auch schwer. Mit einem passenden Auftragen werden also sowohl Kosten als auch Gewicht reduziert. Neu entwickelt wurde ein Sensor, der die Kontur der Klebe- bzw. Pastenraupe im laufenden Prozess kontrollieren konnte. Auf diese technologische Lücke sind die Ingenieure der Pepperl+Fuchs-Tochter VMT gestoßen, als sie sich mit dem Verkleben von Windschutzscheiben im Automobilbau beschäftigten. Dort wird ebenfalls eine Kleberaupe von genau definierten Ausmaßen benötigt.